5月29日〜6月1日のうちの2日間、インタビューでもご紹介した小口良平さんが主催する「grav bicycle」の grav bicycle school 2025 に参加してきました。grav bicycle school は、地域に根ざしたサイクリングガイドを養成する合宿形式のスクールで、前編(前輪)が2日間、後編(後輪)が3日間の二部構成で行われます。開催場所は、grav bicycleの拠点である長野県辰野町です。今回は、全国各地から12名の受講生が集まりました。

grav bicycle schoolとは

grav bicycle school(以下、グラバイスクール)は、単にサイクリングガイドを養成するのではなく、自転車を活用したまちづくり人材「サイクル・リーダー」を育成することをミッションとしています。自転車には、目玉となる観光地が少ない地域に人を呼び込むツールとしての役割や、車中心の生活が一般的な地域で、健康やレジャー目的に活用する手段としての可能性があります。こうした活用を推進するには、自転車利活用の旗振り役となる存在が必要であり、それが「サイクル・リーダー」です。

グラバイスクールでは、以下のようなテーマについて講義と実習を行います。今回の前輪(前編)では、主に①〜④の内容を学びました。

① 交通法規

② 集団走行スキル

③ バイクメカニカルスキル

④ 野外救急基礎知識

⑤セーフティートーク(ガイドコミュニケーショントーク)

⑥ Leave No Trace 環境倫理(アドベンチャーガイドコンピテンス)

⑦ サイクリングツアー商品造成 ⑧旅行業法、保険業法、その他の業法知識

⑨ 募集要項(タリフ)作成 ⑩販促開拓基礎知識(告知集客SNS情報発信)

交通法規について学ぶ

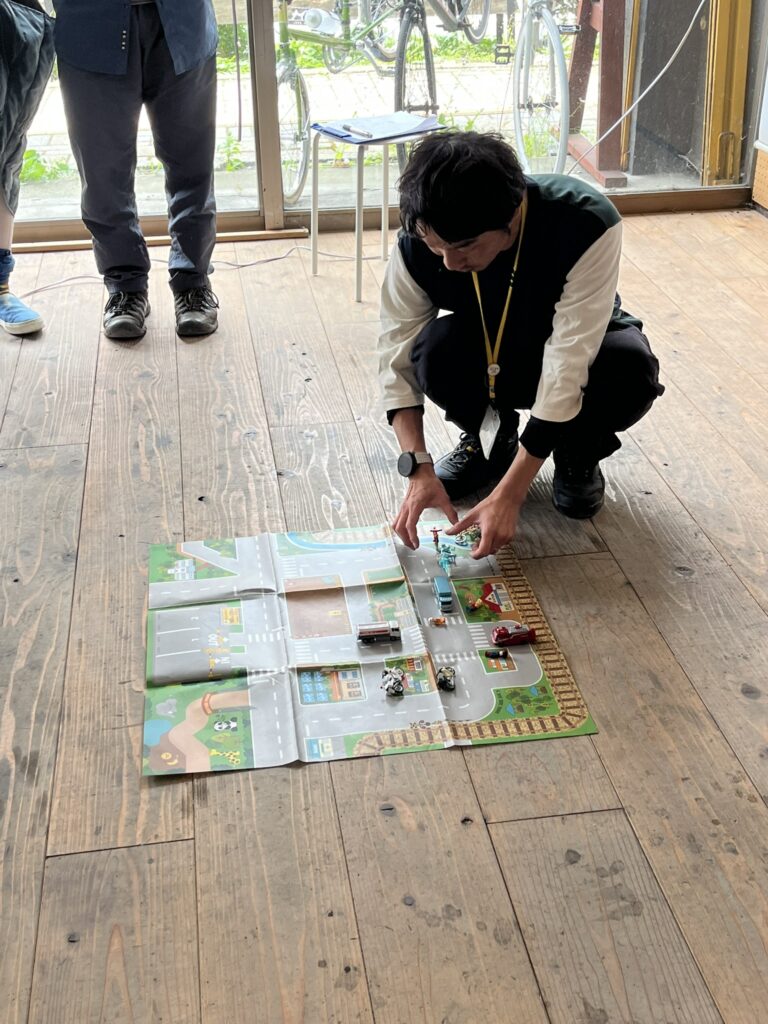

最初の講座は、自転車の交通法規についてです。自転車には運転免許制度がないため、意外にも交通ルールを正しく理解していない人が多く見られます。しかし、2026年4月からは自転車に対する取り締まりが強化され、交通違反があった場合には「青切符」(反則金)による処分が実施されるようになります。サイクリングガイドを目指す上で、交通法規の正しい知識を周知・実践できることは不可欠です。また、自転車の交通ルールは自動車とは異なる点が多く、やや複雑なケースもあります。たとえば、歩道での走行可否、交通量の多い道路での走行方法、右折の仕方、グループライド時の注意点などが挙げられます。

グラバイスクールでは、こうしたサイクリングに特化した交通法規について、実践を交えながら学ぶことができます。

「集団走行スキル」の講座では、参加者をいくつかのチームに分け、実際にグループライドを行いながら、近隣の道路でガイディング走行の実習を行います。走行後には、各チーム内で良かった点や改善が必要な点を共有し、フィードバックを通じて学びを深めます。ソロで走る場合は自分の周囲だけに注意を払えばよいのに対し、ガイドツアーでは参加者全員に気を配る必要があり、慣れないうちは非常に神経を使い、疲労も大きくなります。ガイドツアーでは、できる限り安全なルートを選びますが、時にはどうしても交通量の多い道路を通らざるを得ない場面もあります。そのため、ガイディングスキルは欠かせない重要な能力です。

メカニカルスキルの講習

メカニカルスキルの講習では、まず走行前の「ABC点検」を行います。A**はAir(空気圧)、BはBrake(ブレーキ)、CはChain(チェーン)**を指します。自転車が好きな人にとっては基本中の基本ですが、実際には整備不良の自転車も多く見受けられます。たとえば、タイヤの空気が不足している、ブレーキワイヤーが緩んでいる、チェーンが錆びている──といった状態です。こうしたポイントを丁寧にチェックします。車体に大きな問題がなければ、次に学ぶのはパンクへの対応です。自転車トラブルの中でもっとも多いのがパンクで、いくら注意していても不可抗力で起こってしまうことがあります。都市部では、パンクした際にはサイクルショップやホームセンターで修理するのが一般的ですが、郊外を走ることの多いサイクリングツアーでは、そうはいきません。そのため、ロードバイクに乗る人の多くは、自転車に適した交換用チューブを持参しています。時間の都合もあるため、穴を塞ぐ修理ではなく、チューブを丸ごと交換するのが一般的です。ガイドツアーの場合、参加者がレンタルサイクルを使用している場合には、それに合ったチューブをガイドが持参します。講習では、実際にパンクを想定し、タイヤを外してチューブを交換する実習を行います。ガイド中にスムーズにチューブ交換ができなければ、せっかくのツアーが台無しになってしまう可能性もあります。

野外救急基礎知識について

2日目は、辰野町から諏訪湖を目指して、片道約15kmのグループライドを行いました。 諏訪湖畔では、ツアー参加者が事故に遭った場合を想定し、その際にどのように対応すべきかを学びました。これまでにこうしたシミュレーションを体験したことがなかったため、最初は少し戸惑いもありましたが、基本的にはガイドが中心となり、状況を判断しながら冷静に対応していきます。とはいえ、こうした対応には経験値がものを言うため、実際の場面でうまく対処できるかどうかはやってみないとわからないという不安も残りました。

その後、湖畔にて「10分以内でのパンク修理」を目標に、タイムトライアル形式の実習も行いました。

諏訪湖からの帰りはフリーライド

諏訪湖からの帰りはフリーライド。各チームに分かれ、それぞれがルートを決めて出発しました。 できるだけ交通量の多い県道を避けながら帰ろうと試みましたが、写真のようにアップダウンの激しい坂を登ったり降りたりしながら進んだ結果、帰着は時間ギリギリに。リミットがなければ、日暮近くまで走っていました。知らない土地を走るライドは、やはり何度経験してもワクワクします。

まとめ

今回は1泊2日の講習でしたが、とても内容の濃い2日間であり、楽しく、そして刺激的な時間となりました。参加者は皆、自転車への情熱を持ち、志の高い人ばかり。間違いなく、それぞれの地域で活躍していくことでしょう。グラバイスクールでは、これまでに65名を超える受講生が全国各地で活躍しており、今後も多くのサイクル・リーダーが誕生していくことが期待されます。

後編(後輪)は、11月22日〜24日に開催予定です。こちらも、後日レポートをお届けしたいと思います。

取材協力

grav bicycle school

https://gravbicycle.com/news/1606